ブログ/お知らせ Knowledge

ブランディングとデザインでブランド価値を最大化する方法

ARUTEGAの代表の平尾です。

企業が長期的な成功を収めるためには、単に良い製品やサービスを提供するだけでは不十分です。

顧客に「ファン」になってもらい、継続的に支持されるブランドを築くことが重要。

その鍵を握るのがブランディングデザインです。

デザインの力でファンを獲得していくことが、長期的な売上向上につながります。

この記事では、ブランディングデザインの基本から実践方法、そして最新トレンドまでを網羅的に解説します。

弊社はブランドコンサルティングスタジオですので、事例を交えながら進めていきます。

ぜひ参考にしてみてください。

ブランディングデザインとは

ブランディングデザインの定義

ブランディングデザインとは、企業や製品・サービスの本質的価値と独自性を戦略的に視覚化し、消費者に対して一貫したブランド体験を提供するための体系的なアプローチです。

弊社では『顧客との約束』と言い換えています。

それは単なるロゴやカラーの作成に留まらず、ブランドの理念やターゲット層、市場環境の分析に基づいて包括的なブランドの世界観を構築する取り組みと言えます。

このようなデザイン戦略を通じて消費者との強固な関係性を築き、ブランド認知の向上と信頼性の確立に寄与します。

要するに、ブランディングデザインは見た目を整える作業ではなく、企業戦略そのものをデザインによって表現することです。

ARUTEGAではそう考えています。

ブランドのコアメッセージを明確に伝達することで、競合他社との差別化を図りながら顧客の心に残る体験を創り出します。

その結果、顧客がブランドに愛着を持ち、リピーターやファンとなっていくことで長期的なビジネスの成長につながります。

ブランドアイデンティティとビジュアル要素

ブランドアイデンティティとは企業の理念・ビジョンや価値観など、ブランドの核となる個性です。

これが明確であればあるほど発信するメッセージに一貫性が生まれ、顧客の印象に残りやすくなります。

ブランドアイデンティティを視覚化するのがロゴ・カラー・タイポグラフィなどのビジュアル要素です。

視覚要素を統一することで企業イメージを一貫した世界観で構築でき、見る人に安心感と信頼感を与えることができます。

ブランディングデザインの主要コンポーネント

ブランドメッセージとトーン&マナー

ブランドメッセージとは企業が顧客に伝えたい約束や価値提案の核となる言葉で、企業の価値観・ミッションを反映したものです。

このメッセージが一貫していることで、顧客との信頼関係の基盤となります。

また、メッセージを伝える際のトーン&マナー(言葉遣いや調子)も重要です。

ターゲット層や業界に合わせて適切な語り口を設計し、一度定めたトーンをすべてのチャネルで統一しましょう。

発信の口調にブレがないことでブランドの信頼性が高まり、「このブランドは一貫している」という安心感を顧客に与えられます。

ロゴ・カラー・タイポグラフィの設計

視覚的なブランド要素の中でも特に重要なのがロゴ・カラー・タイポグラフィ(書体)の設計です。

ロゴはブランドの「顔」とも言える存在で、企業や商品のコンセプトを象徴し、一目で認識できるマークです。

シンプルで記憶に残りやすく、ブランドの独自性を体現したロゴデザインを追求しましょう。

有名なものでいうと、ナイキのスウッシュ(チェックマーク)ロゴはシンプルながらスポーツの躍動感と「Just Do It」というメッセージを象徴しています。

カラー(色彩設計)もブランドイメージを左右する重要な要素です。

色にはそれぞれ心理効果があり、ブランドの世界観や与えたい感情に応じて適切な色を選ぶ必要があります。

ブランドの価値観に合った色彩戦略によって、ターゲットに親近感や信頼感を持ってもらうことが可能です。

タイポグラフィ(フォント)は文字のデザインで、ブランドのトーンや雰囲気を文字情報から伝える役割を担います。

丸みを帯びた柔らかい書体は親しみやすさや温かみを演出し、角張ったサンセリフ体は現代的・合理的な印象を与える、というようにフォントひとつでブランドの雰囲気が大きく変わります。

ブランドガイドラインの策定方法

決定したロゴ・カラー・フォントなどのブランド要素は、ブランドガイドラインとしてルール化しておきましょう。

ガイドラインとは、これら表現要素の使い方に関する指針をまとめた「ブランドのルールブック」です。

一貫したブランドイメージを維持し、社内外で共有するために欠かせません。

ガイドラインを整備し運用することで、どんな媒体でもブレのないブランド体験を提供でき、結果としてブランドへの信頼を高めることにつながります。

弊社でもロゴとブランドガイドラインはセットで納品することが多く、社内に展開しやすいようにお作りさせていただいてます。

ブランディングデザインの実践ステップ

現状分析とペルソナ設計

ブランディングデザインを始めるにあたり、まず行うべきは自社の現状分析とターゲットの明確化です。

現状分析では、現時点で自社が市場や顧客からどのように見られているか(ブランドイメージや評価)を把握します。

社内外へのヒアリング、アンケート、レビュー分析、競合他社との比較など、あらゆる情報源からブランドの現状認識を洗い出しましょう。

自社の強み・弱みや既存顧客が感じている価値、ブランドに対する期待とギャップを整理します。

並行して、ペルソナ設計(理想的なターゲット顧客像の具体化)も進めます。

自社の商品・サービスを最も支持してくれそうな理想の顧客はどんな人か、年齢・性別・職業・価値観・ライフスタイルなどを盛り込んだ詳細な人物像を描き出します。

ターゲットのニーズや課題を深く理解するほど、心に響くブランドメッセージや適切なデザインの方向性が見えてきます。

この現状分析(内外環境の把握)とペルソナ設計(顧客像の明確化)によって、「自社は何者で、誰に何を提供したいのか」というブランディングの土台が定まります。

コンセプトワークショップの進め方

ブランドの土台が固まったら、次にブランドコンセプトを策定します。

これは「ユーザーに自社をどう認識してもらいたいか」「提供する価値は何か」を端的に表現したブランドの核となる考え方です。

このコンセプトを定める際には経営層や関連部門も交え、全員が納得できる形になるまで議論することが重要です。

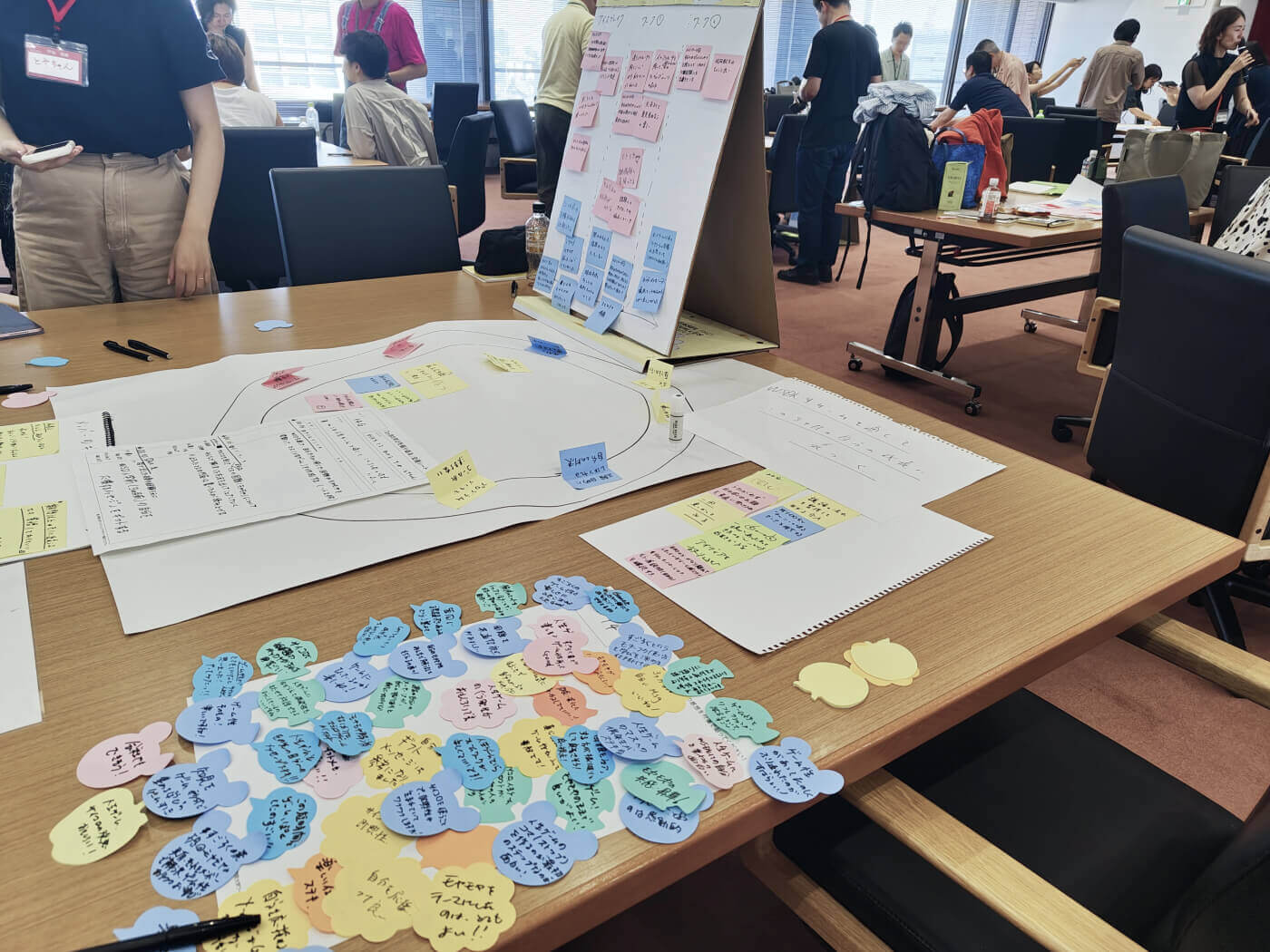

そのために有効なのがコンセプトワークショップという手法です。

ワークショップでは、経営者・マーケティング担当・デザイナーなどブランドに関わるメンバーが集まり、ヒアリング調査で得た知見を共有しながら「自社の独自のアイデンティティとは何か」「大切にする価値は何か」を徹底的に議論します。

出てきたキーワードやアイデアを整理・グルーピングし、議論を通じて方向性を絞り込んだら、最終的にブランドの核となるコンセプト(ステートメントやタグライン)を策定します。

合意形成されたコンセプトは社内で共有され、その後のあらゆる制作工程で判断に迷った際の指針となります。

コンセプトを象徴するいくつかのキーワードを設定しておくのも有効です。

ブランドの特徴や価値を端的に表すキーワード(例:「革新」「温もり」「挑戦」など)を決めておくことで、デザイナーはそれを手掛かりに具体的な表現(ビジュアルやコピー)を発想しやすくなります。

ビジュアルプロトタイプの検証と改善

ブランドコンセプトが定まったら、実際にロゴやグラフィックなどのデザイン制作に取り掛かります。

デザイナーはコンセプトやキーワードに沿って複数のデザイン案(プロトタイプ)を作成し、ロゴデザイン案やカラーパレット案、フォント組み合わせ、キービジュアル案などを検討します。

初期段階では大胆な発想も交え、コンセプトとの整合性や独自性を見極めながらデザイン方向性を絞り込んでいきます。

ある程度方向性が固まったら、社内の関係者や実際の顧客からフィードバックを収集しましょう。

デザイン案がブランドコンセプトを正しく体現しているか、ターゲット(ペルソナ)の共感を得られるか、競合と差別化できているか

――そうした観点で評価してもらいます。

例えば社内の営業やカスタマーサポートから意見を集め、社外ではユーザーインタビューやSNS上での反応を調査するといった方法で生の声を拾い上げます。

集まったフィードバックをもとにデザインをブラッシュアップ(改善)します。

必要に応じてコンセプトに立ち返りつつ、一貫性を保ちながらクオリティを高めていきます。

最終決定したデザイン一式はブランドガイドラインに落とし込み、誰もが再現できる形でドキュメント化します。

こうしたプロトタイプ検証と改善のプロセスにより、「作り手の自己満足」ではなく「顧客に響く」ブランディングデザインが完成します。

応用編:最新トレンド&差別化キーワード

サステナブル・ブランディングの潮流

環境への配慮をブランド戦略に組み込むことは、企業の競争優位性を高める重要な要素になっています。

顧客がエコフレンドリーなブランドを選ぶ傾向が強まっており、各社が素材のエコ化や生産過程の透明化などサステナブルな取り組みを進めています。こうした姿勢は企業の誠実さを示し、ブランドに対する信頼感の向上にもつながります。

例えばPatagoniaは「新品を買わない選択肢を」と訴える大胆な広告キャンペーンを行い、環境保護への強いコミットメントを示しました。一見すると売上に逆行するような施策ですが、このメッセージに共感した顧客の支持によりブランドロイヤルティの向上と長期的な収益増加を実現しています。

デジタル時代のブランド体験設計

デジタル技術が進化した現代において、ブランドと顧客の接点の多くはオンライン上に存在します。

そのためデジタル時代のブランド体験をどう設計するかが重要な課題となっています。

顧客はウェブサイトやSNS、スマートフォンアプリなど複数のチャネルでブランドに触れるため、どのプラットフォームでも一貫した体験価値を提供する必要があります。まず基本となるのは、ウェブサイトや公式SNSのデザインと言葉遣い(メッセージ)を統一することです。

ウェブサイトではブランドアイデンティティに沿った色・フォント・ビジュアルを用い、オンライン上でもブランドの世界観を表現します。

SNSでもトーン&マナーやビジュアルを揃え、発信コンテンツがブランドの人格に沿ったものになるよう心がけます。

例えばInstagramで商品のプロモーション画像を投稿するなら、公式サイトの商品ページでも同じトーンのビジュアルやコピーを使う、といった具合に整合させます。一貫したクロスチャネル展開により、ユーザーに「どこで接触しても同じブランドだ」という安心感を与え強い印象を残すことができます。

さらにデジタルならではのインタラクティブな体験も活用しましょう。

SNSで顧客と双方向コミュニケーションを図ったり、チャットボットで気軽に質問に答えたりすることで、顧客との距離を縮めることができます。

オンライン上にコミュニティの場を設けてユーザー同士やブランドとの交流を促すことも、ブランドに対する愛着を育む有効な施策です。

パーソナル&カルチャー・ブランディング

ブランド戦略のトレンドとして近年注目されるのが、パーソナルブランディングとカルチャーブランディングです。

前者は企業の経営者や社員といった「人」をブランドの顔として発信し、個人の発信力でブランド全体の信頼感や親近感を高める手法です。

後者は企業の内部文化や社会的な文脈を活かす手法で、社員にブランド理念を浸透させてインナーブランディングを強化したり、ブランドがコミュニティ活動や社会潮流に寄り添って共感を得たりすることを指します。

例えば、社員が自社の価値観をSNSで発信してファンとの距離を縮める、あるいはスポーツブランドがランニング愛好者向けのコミュニティを運営してロイヤルティを高める、といった取り組みもその一環です。

多様性や包括性を尊重したメッセージを発信することも現代では重要で、こうした文化的視点を取り入れることで幅広い支持を得られるでしょう。

まとめと次のアクション

ブランディングデザインは、単なるロゴ制作や広告デザインではなく、企業戦略と創造力を融合させた包括的な取り組みです。

デザイン性だけでなく戦略性を伴ったブランディングができれば、競争が激しい市場においても熱狂的なファンを生み出すことができます。

そのファンこそが長期的な売上を支えてくれる大切な存在であり、「デザインでファンを獲得していくことが、長期的な売上向上につながる」という本記事の軸がここにあります。

まずは自社ブランドの現状を見つめ直し、独自の価値を洗い出すことから始めましょう。

そして適切なデザインパートナーと共にブランドコンセプトを練り上げ、一貫したビジュアルと言葉でユーザーの心を掴んでください。

本記事で紹介したステップを踏めば、ブランディング初心者でも着実にプロジェクトを進められるはずです。

重要なのは、焦らず戦略に沿って進めることと、常に顧客視点を忘れないことです。

ブランディングの強化にご興味があれば、専門家への相談を検討してみてください。

デザインによるブランド価値向上で、熱狂的なファンを増やし、着実なビジネス成長につなげていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 中小企業やスタートアップにもブランディングデザインは必要ですか?

A. はい、規模の大小に関わらずブランディングデザインは重要です。

知名度がこれからの中小企業や新興企業こそ、明確なブランド像を打ち出すことで市場での差別化が図れます。

予算に限りがある場合でも、ロゴや基本カラーの統一、簡易なブランドガイドライン作成などできる範囲から始める価値は大いにあります。

一貫したブランドイメージは小さな企業にもプロフェッショナルな印象を与え、顧客の信頼獲得につながります。

また、創業時からブランドのファンになってくれた顧客はその企業の成長とともに長期的に支持してくれる可能性が高く、将来の売上の柱になることも期待できます。

Q2. ブランディングデザインのプロジェクト期間と費用はどれくらいですか?

A. プロジェクトの規模や範囲によって変動しますが、一般的にブランドコンセプトの策定からロゴ開発、各種デザイン制作、ガイドライン整備まで含めると数ヶ月単位の期間を要します。

費用もアウトプットの範囲や依頼先によって様々ですが、専門のブランディング会社に依頼する場合は数百万円〜数千万円規模になることもあります。

内容によって調整は可能で、小規模プロジェクトであればより低コストで段階的に進めることもできます。

一気にブランディングを進めると、制作プロセスの決定事項に社内がついてこれないといったことが起こりうるので、徐々に手をつけれるところから始めるのが良いと考えています。

Q3. ブランディングデザインの効果はどう測定すれば良いですか?

A. 短期的な数値では捉えにくいですが、ブランド認知度や顧客ロイヤルティといった指標で効果を評価できます。

例えば、認知度であればアンケートでのブランド想起率やウェブ検索数、ロイヤルティであればリピート購入率やNPS(顧客推奨度)などが参考になります。

こうした指標が向上し、競合ではなく貴社を指名して問い合わせてくれるお客様が増えてきたら、ブランディングデザインが功を奏している証と言えるでしょう。